Die Geschichte und Geschichten der Westfälischen Landeseisenbahn sind immer auch von Steinen geprägt. Schon vor dem Bahnbau nach Warstein waren Vorkommen von Steinen ausschlaggebend für den Streckenverlauf. Erweiterungen folgten den Steinen und ihren Vorkommen. Zur Erklärung der Hintergründe und wegen der Wichtigkeit für die WLE holen wir etwas weiter aus.

Hornstein

Nach der Zeit Napoleons und dem Wiener Kongress werden Preußen einige neue Gebiete zugesprochen und die Provinz Westfalen gegründet. Hierdurch wird aus verschiedensten landschaftlichen und landsmannschaftlichen Ursprüngen das heutige Westfalen geschaffen.

Um die neuen Gebiete zu entwickeln, werden große Bauprojekte für die Erschließung der Provinz angestoßen, so z. Bsp. die Chaussee von Köln nach Berlin (heute B 1) und die Chaussee von Koblenz nach Minden (heute B55). Für diese Straßen mussten Baustoffe erschlossen werden, die nicht weit von der Trasse der geplanten Straße zu finden waren.

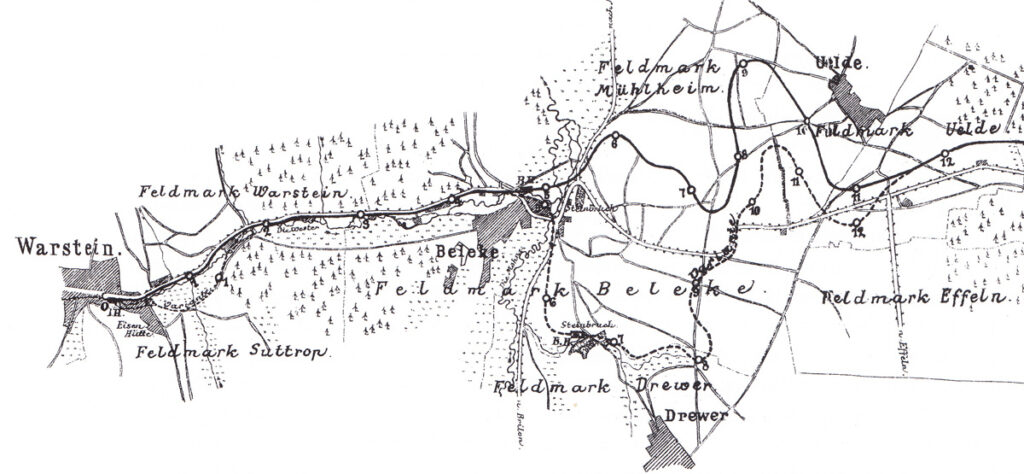

Im Möhnetal bei Belecke gab es ideale Verhältnisse, hier fand man direkt an der Trasse ein äußerst festes Quarzgestein. Es ragte klippenartig aus dem umgebenden Erdreich hinaus. Die Zähigkeit und Härte des Steins hatten eine Verwitterung im Verlauf der Erdgeschichte verhindert.

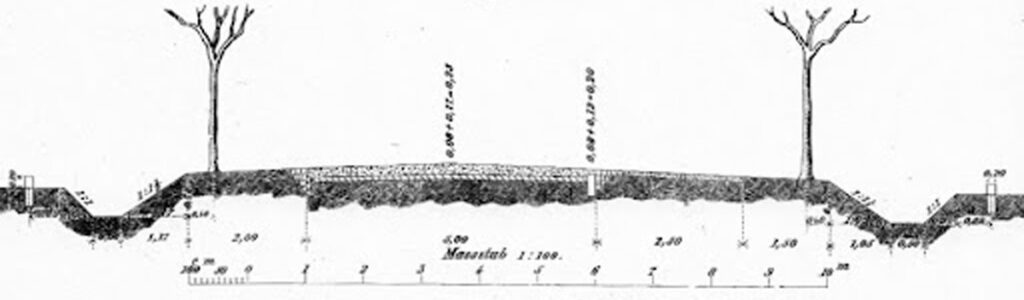

Etwa um das Jahr 1826 wurden an verschiedenen Stellen zwischen Belecke und Drewer sogenannte Steingruben eröffnet. Der Hornstein wurde aus der Felswand gesprengt. Pferdefuhrwerke transportierten Steine von einer Größe, die ein Arbeiter aufladen konnte, zur Baustelle der Chaussee. Die Straßen bestanden zu dieser Zeit aus wassergebundenen Oberflächen. Man schichtete dort die Steine zunächst am Straßenrand auf. Das Zerkleinern des Gesteins fand an Ort und Stelle durch die Arbeiter statt. Ihr Arbeitsgerät hieß Knollhammer, ein etwas mehr als faustgroßer beidseitig gleichgeformter Hammer.

Der Abbau in den Brüchen von Belecke und Drewer lag immer in den Händen staatlicher Organe. Die Regierungsbezirke Minden und Arnsberg hatten die Hornsteinvorkommen unter sich aufgeteilt. Bis in die 1930er Jahre firmierte man unter dem Namen “Westfälische Provinzial Hornsteinbrüche”.

Als im Jahr 1878 die erste Planung für die Eisenbahn von Warstein nach Lippstadt gemacht wurden wies der ausführende Ingieneur Thiel auf diese Steinbrüche hin und sah gute Möglichkeiten für „kolossale Transporte“. So wurde die von ihm vorgeschlagene Trassenvariante über Drewer und den dortigen Steinbruch 1883 verwirklicht und ein Gleisanschluss in den Steinbruch verlegt.

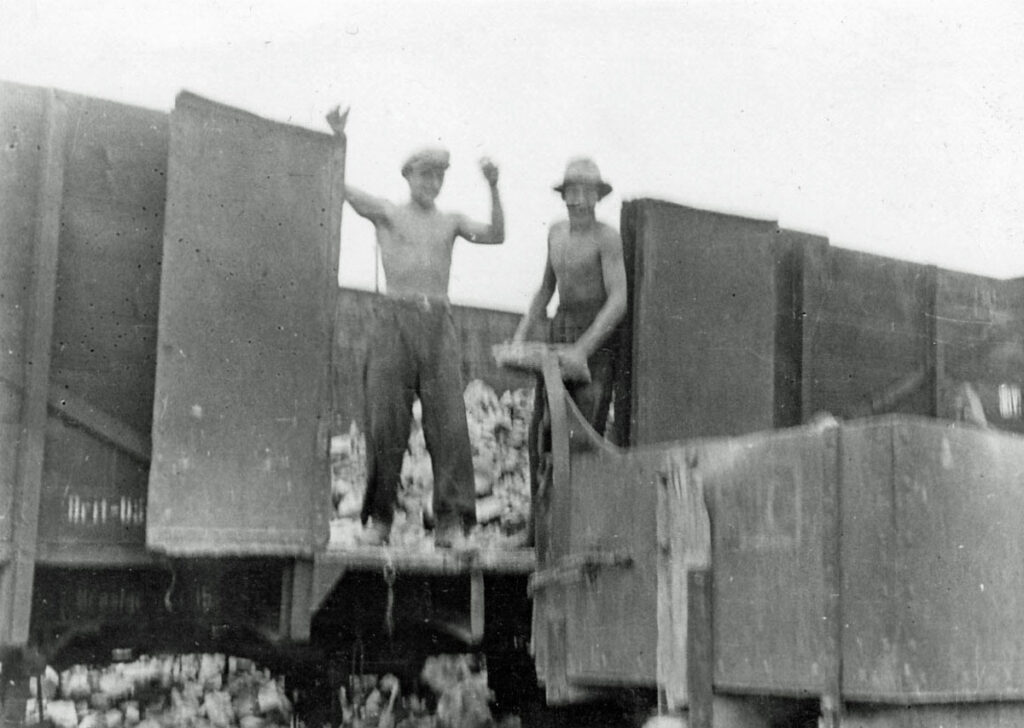

Das Zerkleinern des Steinmaterials wurde jetzt auf dem Steinbruchgelände vorgenommen. Die Steinschläger saßen mit ihren Knollhämmern unter Dächern, sogenannten Klopfbuden, und stellten Knollschlag und feinere Splitsorten im Akkord her, bevor diese auf Eisenbahnwagen verladen wurden. Somit waren Steine und Schotter für den Straßenbau ein erstes, wichtiges Transportgut für die WLE.

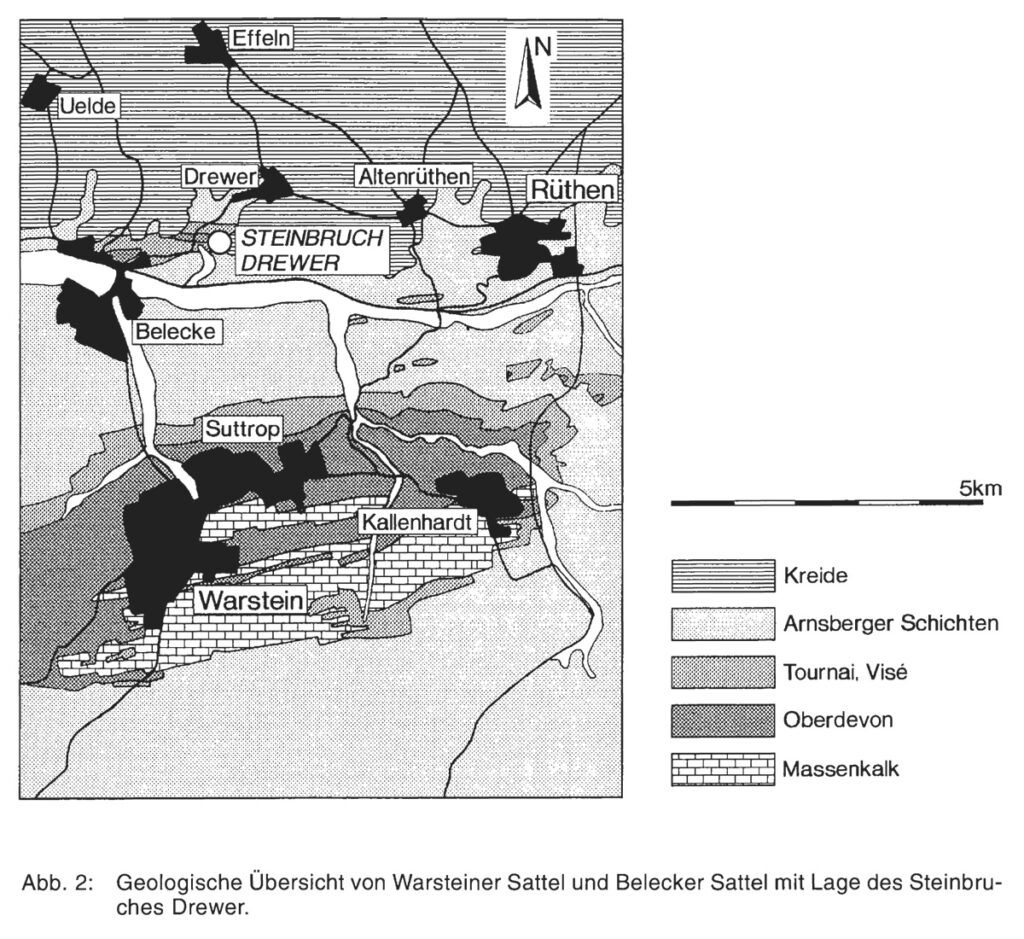

Von den aus Hornstein bestehenden Külben sind bei Belecke und Drewer nur noch wenige erhalten und diese stehen heute unter Naturschutz. Der geologische Ursprung des Hornstein ist in der Besonderheit der „Devon/Karbon-Grenze“ an dieser Stelle des Möhnetals begründet und hat zu einigen wissenschaftlichen Untersuchungen im stillgelegten Steinbruch in Drewer geführt (siehe die zugehörige Quelle).

Eisenerz und Kalkstein

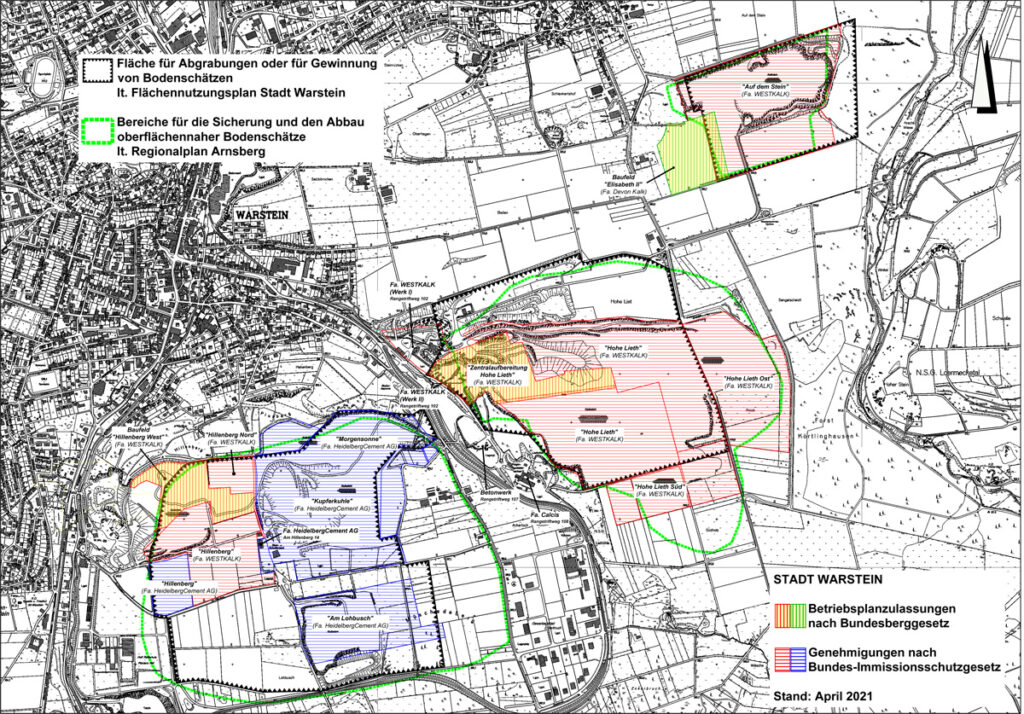

Neben dem Hornstein in Drewer ist die in der Region vorherrschende Gesteinsart der Kalkstein, der südlich und östlich von Warstein als Massenkalk besonderer Güte vorhanden ist. Diese Vorkommen haben mit den Jahrzehnten zum nächsten Transportgut für die WLE geführt.

Der ursächliche Bau der WLE nach Warstein war durch die Besitzer der Eisenverarbeitenden Industrie ausgelöst worden. Für ihre Werke sollte preisgünstig Kohle als Brennstoff herangeführt werden und der Absatz der Waren durch die Eisenbahn gefördert werden. Aber auch Erzbergbau wurde in der Gegend um Warstein betrieben. Eine lange arbeitende Grube befand sich im Süden der Stadt.

Um das Erz kostengünstig zu den Abnehmern im Ruhrgebiet transportieren zu können hatte die Stadt Warstein 1928 eine städtische Anschlussbahn entlang der Wester durch die Stadt an den südlichen Stadtrand erstellen lassen. Bau und Betrieb wurde der WLE übertragen. Es wurde das Erz auf Fuhrwerken von der Grube zur Umladung in Eisenbahnwagen zum Verladebahnhof Hillenberg transportiert.

Die Hügel rund um den Verladebahnhof sind Lagerstätten des Massenkalk, welcher ebenfalls schon zu Zeiten der Verhüttung des Erzes in Warstein abgebaut wurde und in den Hochöfen der Eisenherstellung Verwendung fand. Somit wurde auch Kalkstein am Hillenberg verladen und zu den Hochöfen an der Ruhr und Emscher gefahren.

Ab den 1920er Jahren wurden auch Landstraßen vermehrt mit einer Asphalt Decke versehen. Als frostsicherer Unterbau kam ebenfalls Kalksteinschotter aus Warstein in der Provinz Westfalen zum Einsatz und bildete so das nächste Transportgut für die WLE.

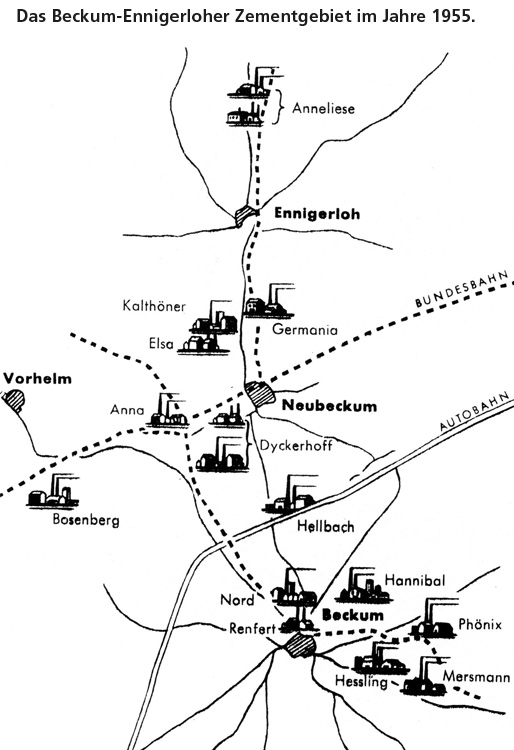

Die naturräumlichen Voraussetzungen des Beckumer Gebiets, das geologisch zur Kreidetafel des Münsterschen Beckens gehört, boten überaus günstige Bedingungen für die Kalk- und Zementindustrie. Ausgehend von der Kalkbrennerei, die seit dem frühen Mittelalter betrieben wurde, breitete sich ab 1872 die Portlandzementindustrie zunächst zögerlich, dann aber mit großer Dynamik aus.

Zwischen 1870 und 1905 wurden im Raum Beckum und Ennigerloh in drei Wellen über 25 Werke zur Herstellung von Zement eröffnet. Ihren Rohstoff Kalkstein gewannen diese Werke aus örtlichen Steinbrüchen. In der Nachkriegszeit stieg der Bedarf an Zement für die Erstellung von Bauwerken aus Beton und für das Bauen allgemein stark an. Die Brüche vor Ort konnten in der Qualität des Rohmaterials nicht den Anforderungen der Herstellung genügen. So wurde vermehrt Kalkstein aus Warstein als Zuschlagstoff verwendet, um die Güte der eigenen Produkte zu erhöhen.

Zunächst wurden der roh gebrochene Kalkstein im Hillenberg über die vorhandenen Rampen in normale, offene Güterwagen gekippt. Die Entladung in den Zementwerken musste in Handarbeit durch Arbeiter erfolgen. Bei steigenden Mengen ein um 1950 nicht mehr haltbarer Zustand.

So wurden durch die WLE und die Firma O&K ein Spezialwagen für den Kalksteintransport entwickelt und bis 1955 über 60 dieser Omi – Wagen angeschafft. Um den ersten Erfolg durch diese Wagen noch zu steigern folgte 1960 die Entwicklung der Fd – Wagen und damit die Erschließung weiterer Kunden für den Warsteiner Kalkstein.

Über die Jahre schwankten die anzuliefernden Mengen stark, sein es durch die „Zementkriege“, die sich die Hersteller nach Ende des Preiskartells lieferten oder durch Billigangebote oder Gesetzesänderungen mit denen sich die LKW – Speditionen den Transport von Kalkstein zwischen Warstein und Beckum sicherten. Die WLE war häufig um vertragliche Vereinbarungen mit Werken und Steinbrüchen bemüht, wurde aber immer wieder zum Spielball der Beteiligten.

Zusammenfassung

Weitere Steine kamen in Wülfte, gelegen an der oberen Möhne kurz vor Brilon, zur WLE. Hier bestand ein Kalkwerk, in welchem Kalkspat gebrannt wurde und auf die Eisenbahn verladen wurde. Auch in der Gegend um Anröchte wurden Steine gewonnen und mit der Eisenbahn transportiert. Dieser Kalkstein wird vornehmlich für die Verkleidung von Gebäuden genutzt, da er in den Farben Grün bis Blau und Rot schimmert.

Zusammenfassend sind für die WLE die Steinarten wichtiges Transportgut über die Jahrzehnte des Bestehens gewesen: Hornstein aus Drewer für den Chausseebau und Massenkalk aus Warstein für den Straßenbau, als Zuschlag für die Eisenverhüttung und als Zuschlag für die Zementindustrie.

Die einzelnen Quellen und Ziele dieser Verkehre werden in der Reihe „Steine“ in loser Folge vorgestellt.

Quellen

Sammlung Christoph Riegel

Homepage www.drewer.com

Geologisch und Paläontologisch in Westfalen Heft 29 “Die Devon/Karbon-Grenze bei Drewer“

Homepage www.Westkalk.de

100 Jahre Zementproduktion in Ennigerloh, Heidelberg Zement

Kückmann, Beyer, Von Warstein bis ins Münsterland, DGEG Medien

Archiv WLE in Soest und Lippstadt

FREMO WLE Zoom Mai 2022

Diverse Netzfunde