Das eine Eisenbahn zum Transport eines bestimmten Gutes gebaut wird ist normal. Aber in diesem Fall ergab sich ein zusätzliches Gut schon während der Planung der Trasse.

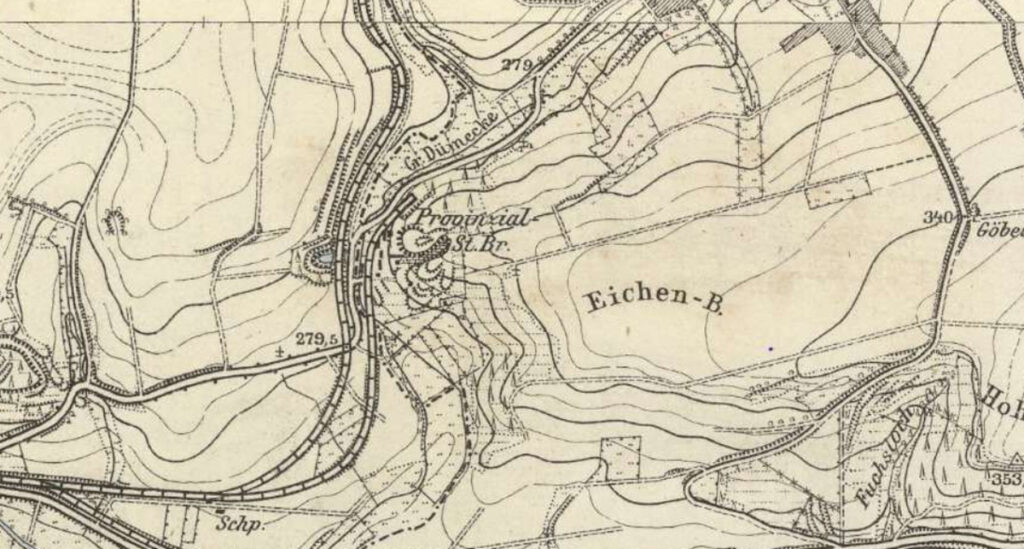

Im Möhnetal bei Belecke fand man ein äußerst festes Quarzgestein, welches seit etwa 1830 für den Chausseebau der jungen Provinz Westfalen des preuß. Königreiches verwendet wurde. Es ragte klippenartig aus dem umgebenden Erdreich hinaus. Die Zähigkeit und Härte des Steins hatten eine Verwitterung im Verlauf der Erdgeschichte verhindert.

Der Hornstein wurde aus der Felswand gesprengt. Pferdefuhrwerke transportierten Steine von einer Größe, die ein Arbeiter aufladen konnte, zur Baustelle der Chaussee. Die Straßen bestanden zu dieser Zeit aus wassergebundenen Oberflächen. Man schichtete dort die Steine zunächst am Straßenrand auf. Das Zerkleinern des Gesteins fand an Ort und Stelle durch die Arbeiter statt. Ihr Arbeitsgerät hieß Knollhammer, ein etwas mehr als faustgroßer beidseitig gleichgeformter Hammer.

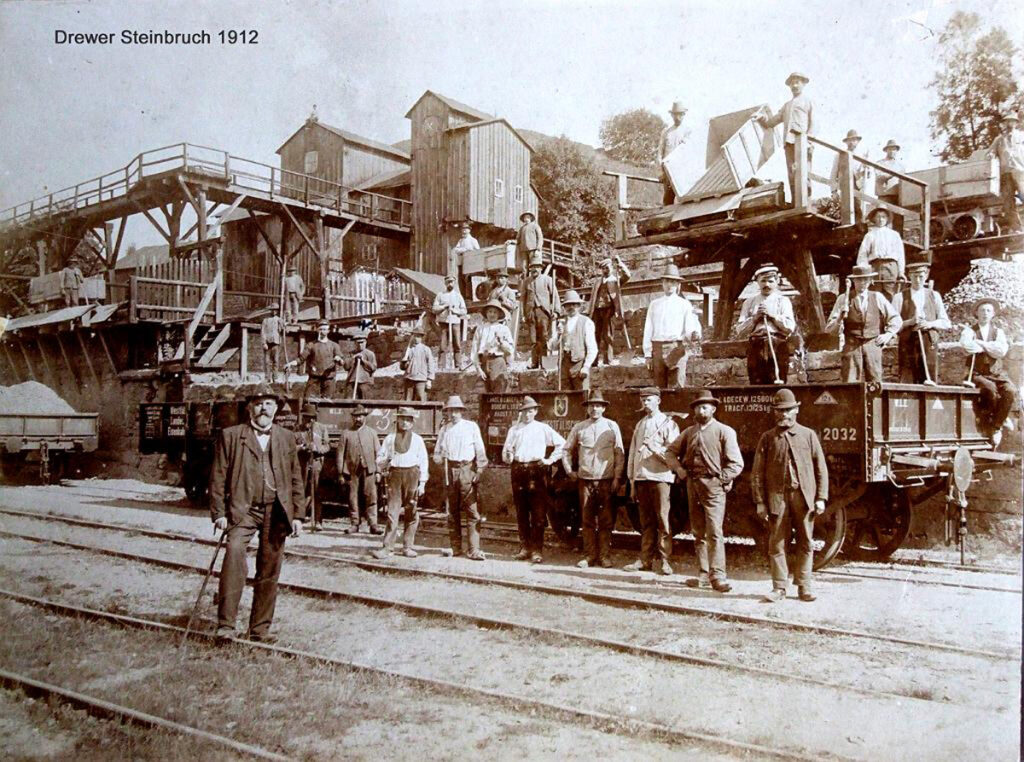

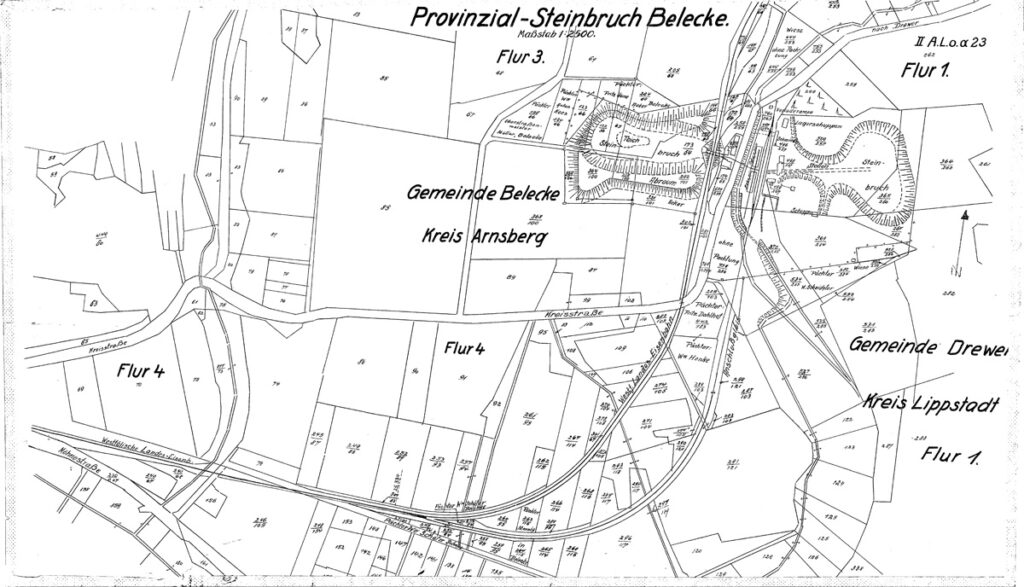

Der Abbau in den Brüchen von Belecke und Drewer lag immer in den Händen staatlicher Organe. Die Regierungsbezirke Minden und Arnsberg hatten die Hornsteinvorkommen unter sich aufgeteilt. Bis in die 1930er Jahre firmierte man unter dem Namen “Westfälische Provinzial Hornsteinbrüche”.

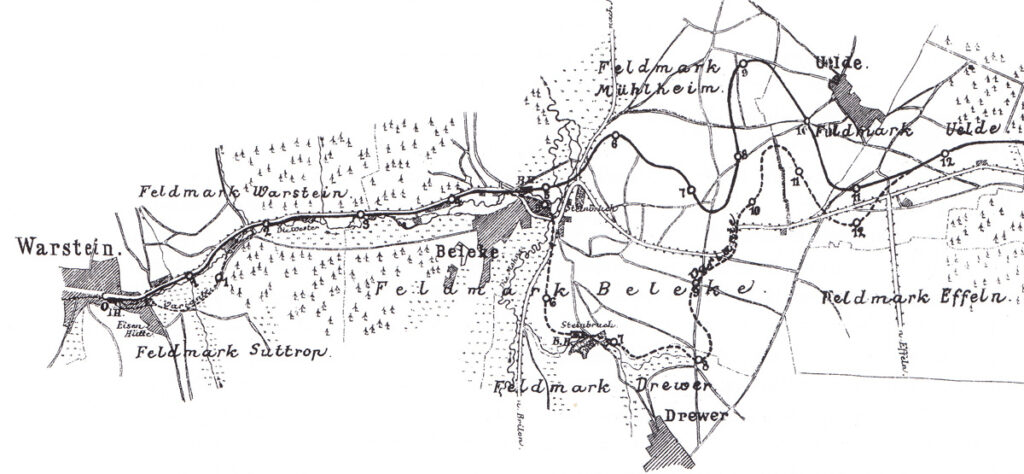

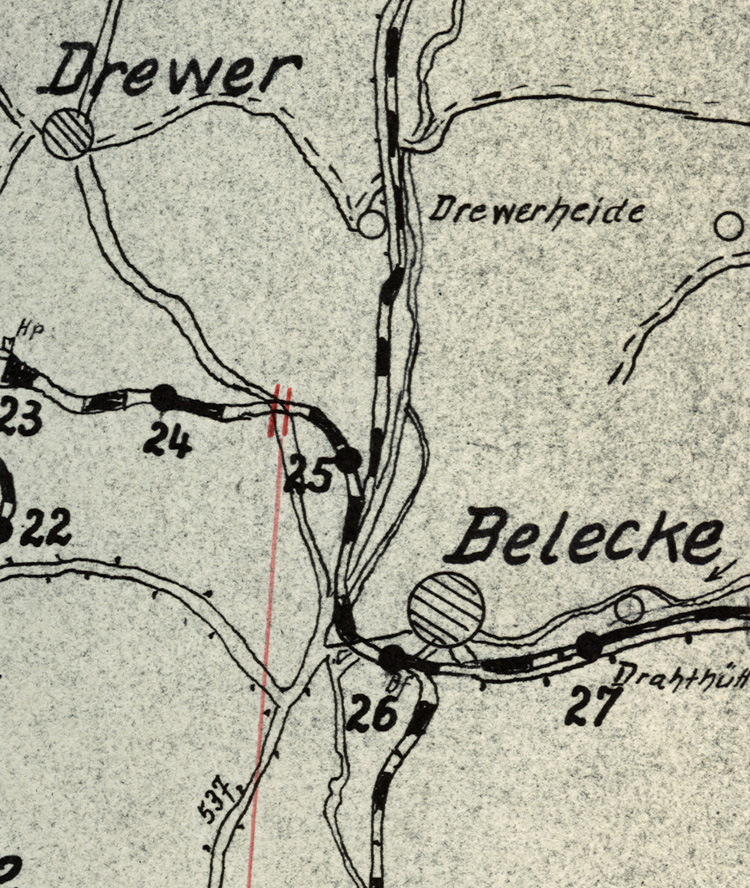

Als im Jahr 1878 die erste Planung für die Eisenbahn von Warstein nach Lippstadt gemacht wurden wies der ausführende Ingieneur Thiel auf diese Steinbrüche hin und sah gute Möglichkeiten für „kolossale Transporte“. So wurde die von ihm vorgeschlagene Trassenvariante über Drewer und den dortigen Steinbruch 1883 verwirklicht und ein Gleisanschluss in den Steinbruch verlegt.

Das Zerkleinern des Steinmaterials wurde jetzt auf dem Steinbruchgelände vorgenommen. Die Steinschläger saßen mit ihren Knollhämmern unter Dächern, sogenannten Klopfbuden, und stellten Knollschlag und feinere Splitsorten im Akkord her, bevor diese auf Eisenbahnwagen verladen wurden. Somit waren Steine und Schotter für den Straßenbau ein erstes, wichtiges Transportgut für die WLE.

Der Gleisanschluß wurde sofort bem Bahnbau erstellt und begleitete die, zum Haarstrang ansteigende Strecke der WLE am Grunde der „Großen Dümmecke“, einem Zufluß zur Möhne.

Der Steinbruch teile sich in einen westlichen und einen östlichen Teil auf. Beide Teile wurden durch die neue Strecke der WLE getrennt und durch einen Durchlass unter dem Damm der WLE verbunden. Ebenfalls geteilt wurde der Steinbruch durch die Kreisstraße von Belecke nach Drewer.

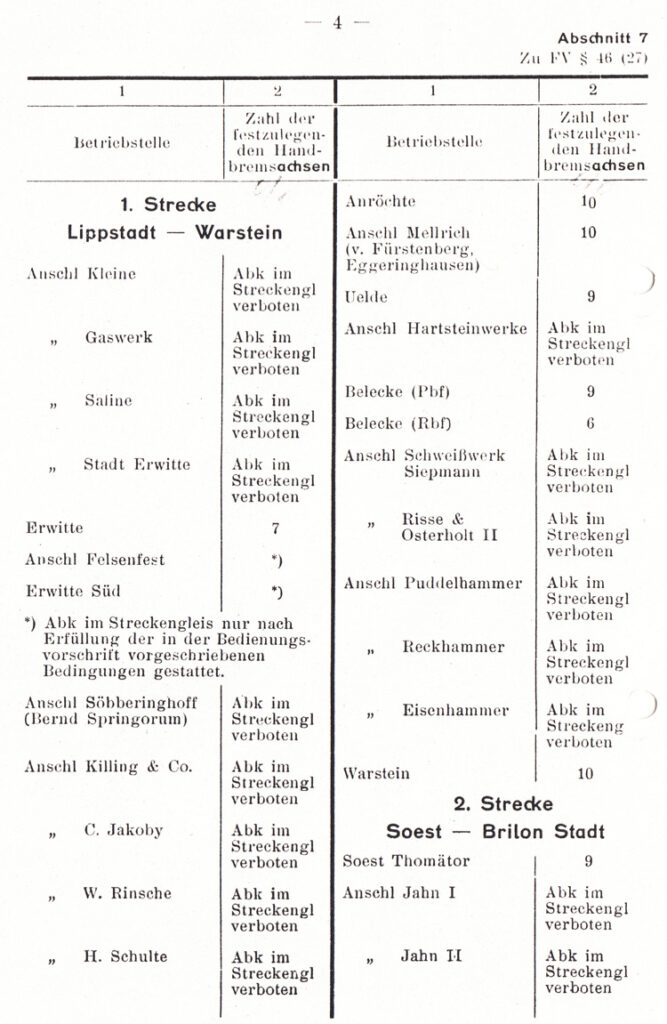

Die Bedienung der Ladestelle erfolgte immer von Belecke (Be) aus, da Züge keine Wagen im Streckengleis abkuppeln durften (siehe Auszug aus den Betrieblichen Vorschriften von 1938, links).

Die Fahrpläne sahen die folgenden Zeiten für die Bedienungsfahrten vor:

1933

I 11:50 ab Be – 12:20 an Be

II 17.45 ab Be – 18.05 an Be

1940

Ü 350 12.35 ab Be – 13.10 an Be

Ü 351 15.56 ab Be – 16.26 an Be

.

Bis 1942 wurden hier 1,2 Milioenen Tonnen Steine für den Straßenbau gewonnen. In diesem Jahr trafen die Arbeiter im westlichen Teil bei Sprengarbeiten auf eine Quelle, die diesen Teil vollaufen lies. Der östliche Teil wurde noch bis etwa 1960 weiter betrieben, später als Betriebsteil der Firma Köster. Aber die Bedienungsfahrten waren nur noch als Bedarfsfahrten im Fahrplan vorgesehen.

1952

Ü 313 B 16.10 ab Be – 16.40 an Be

1954

Ü 371 B 8.20 ab Be – 8.50 an Be

Ü 373 B 16.10 ab Be – 16.40 an Be

1958

Ü 363 B 8.20 ab Be – 8.50 an Be

Ü 364 B 16.35 ab Be – 17.05 an Be

Da der maschinelle Abbau nicht einfach war und auch die Lagerstätten viel Abraum enthielten wurde der Steinbruch geschlossen.

Dieser Bahnübergang wurde in den 1970er Jahren noch mit einer Blinklichtanlage ausgestattet.

Aber die Stadt Belecke nutzte die Trasse der Anschlußbahn um die Straße nach Drewer darauf neu zu bauen. Der BÜ wurde aufgegeben.

.

Die Gemeindechronik beschreibt die neuere Geschichte des Steinbruchs:

„Bis in die 1970er Jahre nutzten zahlreiche Belecker und Dreweraner den Steinbruch als Badeanstalt. Er galt als echter Geheimtipp. Ein einmaliges Erlebnis in so tiefem, klarem und kaltem Wasser zu schwimmen und zu tauchen. Mehrmals wurden neue Zäune gezogen, der Steinbruch abgeschlossen und der Zutritt strengsten verboten. Doch alle Absperrvorrichtungen hinderte die Schwimmer nicht daran das Gelände zu betreten. In den warmen Sommermonaten war immer wieder Badebetrieb. Erst 1997 wurde dieses Gebiet von der Bezirksregierung Arnsberg zum Naturschutzgebiet ausgewiesen. Der Steinbruch wurde entrümpelt, gereinigt und mit einem festen Zaun umschlossen. Der Zutritt ist bis heute nur durch ein massives Gittertor möglich.“

Quellen

Sammlung Christoph Riegel

Homepage www.drewer.com

Kückmann, Beyer, Von Warstein bis ins Münsterland, DGEG Medien

Archiv WLE in Soest und Lippstadt

FREMO WLE Zoom Mai 2022

Diverse Netzfunde